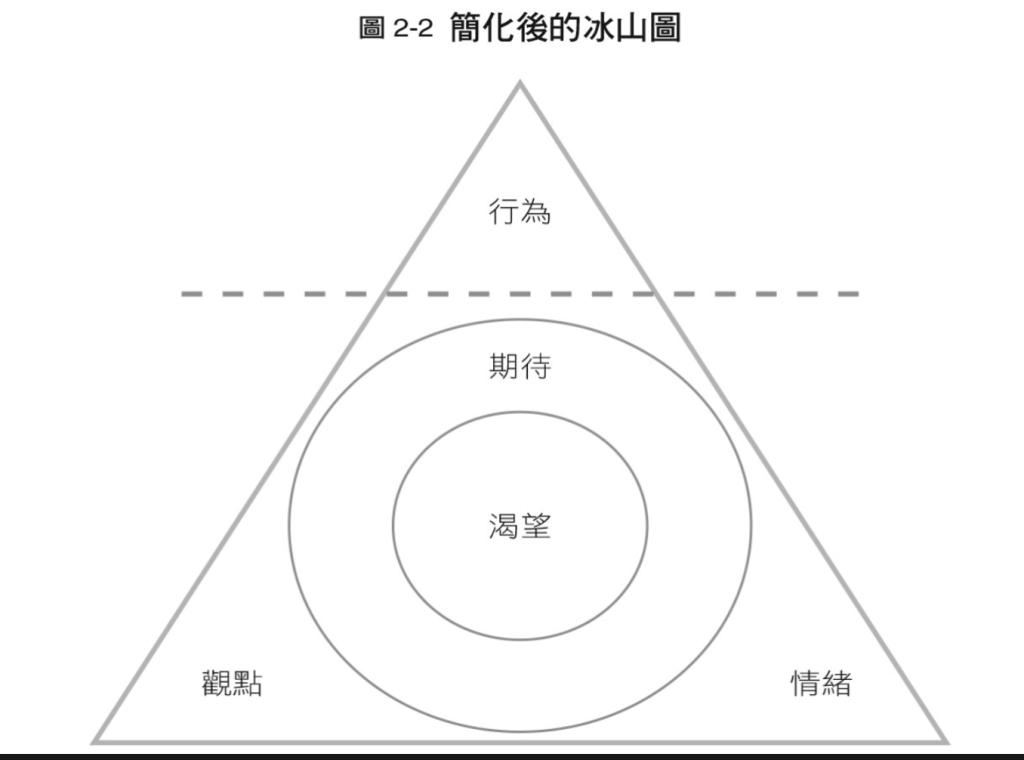

我想先把這本書的幾個重要關鍵字列出來:不一致、內在冰山、情緒、情境、情緒、觀點、期待、動機、僵化、轉化。

這本書的目的在我的理解中是:

在壓力狀態下,我們很多行為常常「不一致」,而我們需要往「一致」的行為邁進。一致的行為模式才會才是幸福的正確方向。

「一致的行為」意思是指:在「有覺察(知道自己在做什麼)」且「有選擇(有其他作法可選)」狀況下,顧全「情境」、「自己」、「他人」這三者的行為。書中有舉例並且統計出四種常見的不一致行為模式,分別為:討好型、指責型、超理智型、逃避型。 還真的滿常見的,書中滿大篇幅會以這四種常見不一致模型作分析與探討。

我認為有一個 SOP:

覺察情緒 -> 分析行為 -> 從冰山模型開始檢查抓漏 -> 轉化「觀點、渴望、期待」 -> 產生一致性行為 -> 放下情緒。

在轉化之前,首先要鬆動自己的核心觀點(價值觀),需要避免僵化,保持開放、立體與多元價值觀的心態。

以下整理書本重點與我的觀點:

- 壓力之下會產生慣性行為,有很多行為在壓力之下其實並非如此理性的,此時冰山模型就會派上用場。通俗的來說就是要「內化」才能也在壓力狀態下發揮好的效果,書中提到的是要「逐步改變價值觀與信念」才會是整體的改變,整體改變才能真正的影響到我們的行為模式。

- 書中舉了很多例子能夠充分說服我一致的行為是好的。而很多不一致的行為最大的問題就是適得其反,卻又常常不知道問題為何。

- 書中提到了四種常見的行為模式(討好型、指責型、超理智型、逃避型),可以當作常用模組來看,作為分類使用。

- 檢查情緒是否正常:是否符合「演化法則」(利於存活的情緒動機)、是否符合比例原則(時間、強度、原因)?

- 面對、接受、處理、放下情緒,聽起來很像證嚴法師會講的台詞,不過可以當作是一種「面對一個無可避免卻非好事的處理邏輯」。

- 其中有一個原則滿重要的「情緒無法圍堵,只能疏導」,在做到「一致」的處理之後,就得把情緒放下來,這是一種負責任的作法,我們得有努力過後去接受代價的勇氣呀。

- 分析的方法之一,「我練習」是一種造樣造句:「當 XXX(情境)的時候,我感覺 XXX(情緒),因為我認為 XXX(觀點),我希望 XXX(期待)。」 國語文能力很重要的。我訊息也可以作為轉化的檢查,判斷是否達到一致。

- 「吾日三省吾身」還滿重要的,設立檢查點做行為檢查,書中列出幾個可以被改變的常見狀態:「可以不循循善誘」、「可以不掌控全局」、「可以不辯論到底」、「可以不順其自然」。也就是說如果當我們遇到:「阿,我現在要 循循善誘 / 掌控全局 / 辯論到底 / 順其自然 」時, 就是設定檢查點的時候,可以先暫停一下,用意識去想看看是不是不一致的行為產生了。

- 渴望(動機)有幾個大分類:愛人、被愛、被尊重(符合標準)、被接納(討好型人格容易被接納,但是不容易被尊重)、更有自由、滿足意義。如果渴望不被滿足,就容易有情緒。我們需要誠實面對自己,當情緒來時,我們要誠實的把未被滿足的渴望給抓出來。 我認為,針對渴望產生期待,除了檢查是否渴望沒有被滿足以外,也檢查是否期待的事情是「真正」且「有效」的。

附上一個簡化的冰山模型圖,書中圖片表格是文字的整理精華版,建議看過書後,可以嘗試把表格和圖片記下來練習:

—

2024-02-21 update

可能有點流水帳了,變成筆記了。下次改進。